患者概要・診断

患者は、初診当時、50歳の女性。「前歯がぐらつく」を主訴に来院された。非喫煙者で全身疾患などの特記事項はなく、温厚で真面目な方である。

検査の結果、診断は、2017年World workshop 5)における歯周病の新分類において、広汎型のStage Ⅲ、Grade B であった。

また、口腔内診査時において、咬頭嵌合位および側方運動時、前方運動時ともに1に1が強く咬合し、1は動揺度2度であった。

また、21 および12の歯肉に発赤と腫脹が認められ、1と1間の歯間乳頭が退縮し、ブラックトライアングルがみられた。(図1〜4)

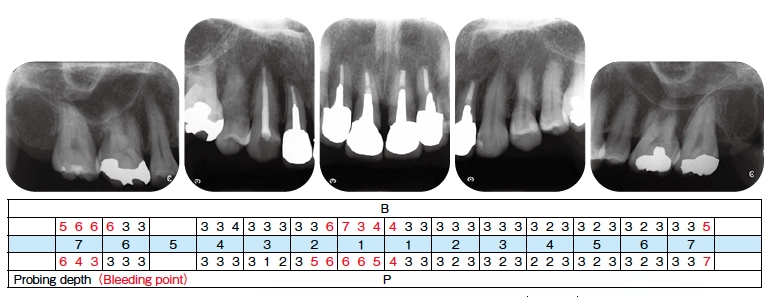

図1

術前の口腔内写真(正面観)。口腔内診査時において、咬頭嵌合位および側方運動時、前方運動時ともに1に1が強く咬合し、1は動揺度2度である。

また、21 および12 の歯肉に発赤と腫脹が認めれ、1と1間の歯間乳頭が退縮し、ブラックトライアングルがみられる。

図2

術前の咬合面観および側方面観の口腔内写真。

5は先天性欠損。臼歯の咬合関係は左右ともにアングル1級で、シザーズバイト、下顎前歯部に叢生が認められる。

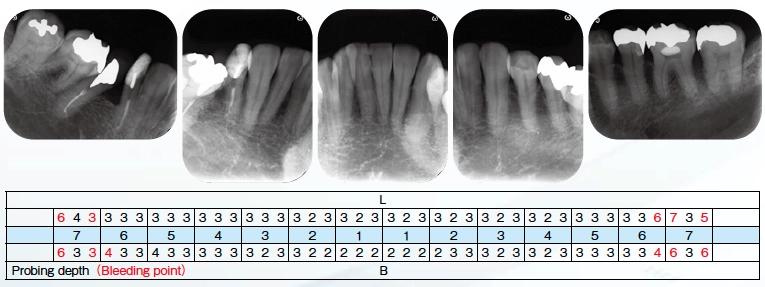

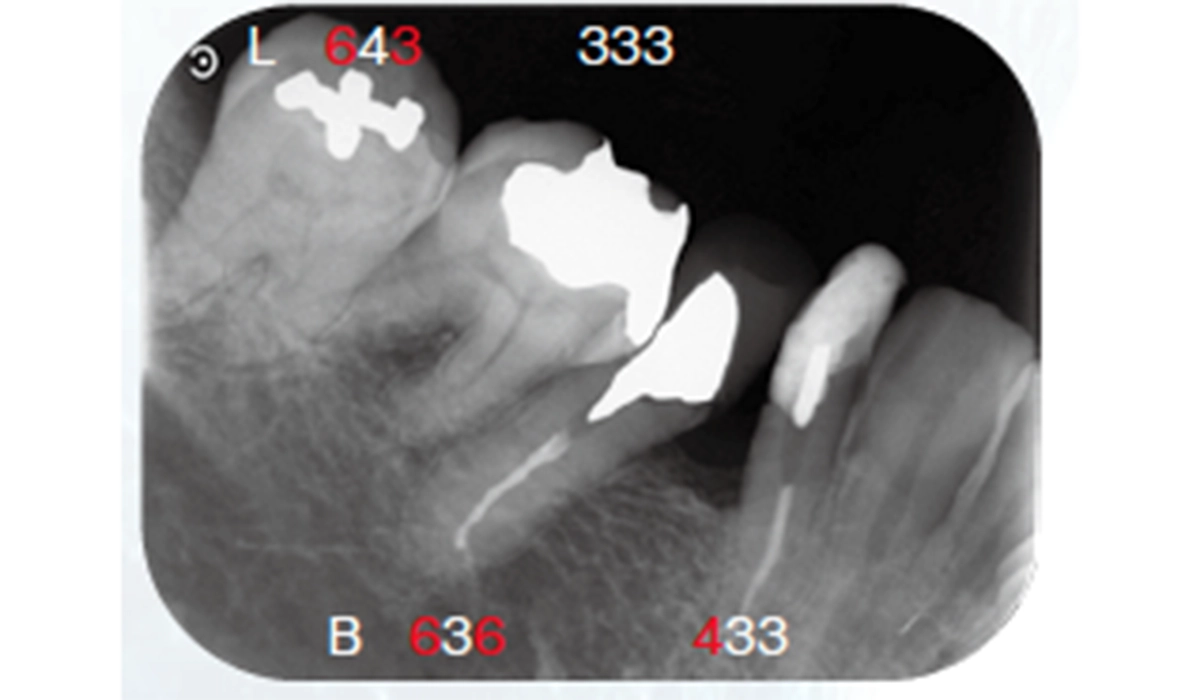

図3

術前の上顎のデンタルX線写真。深い歯周ポケットが、7621および17に認められる。

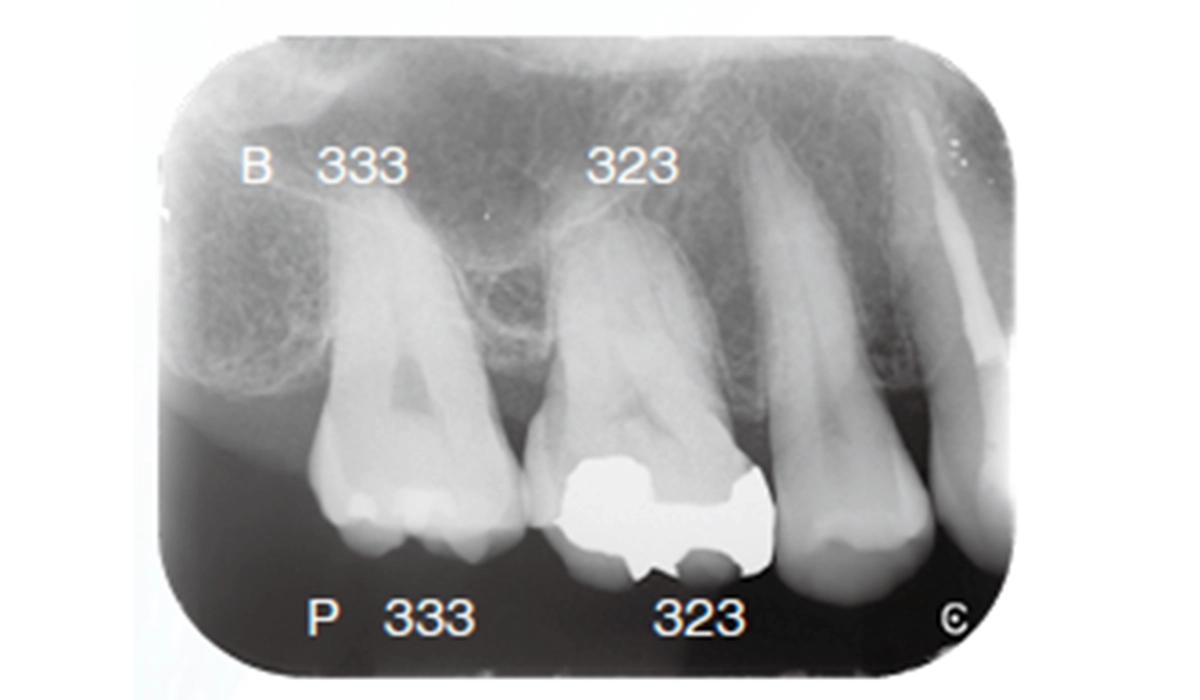

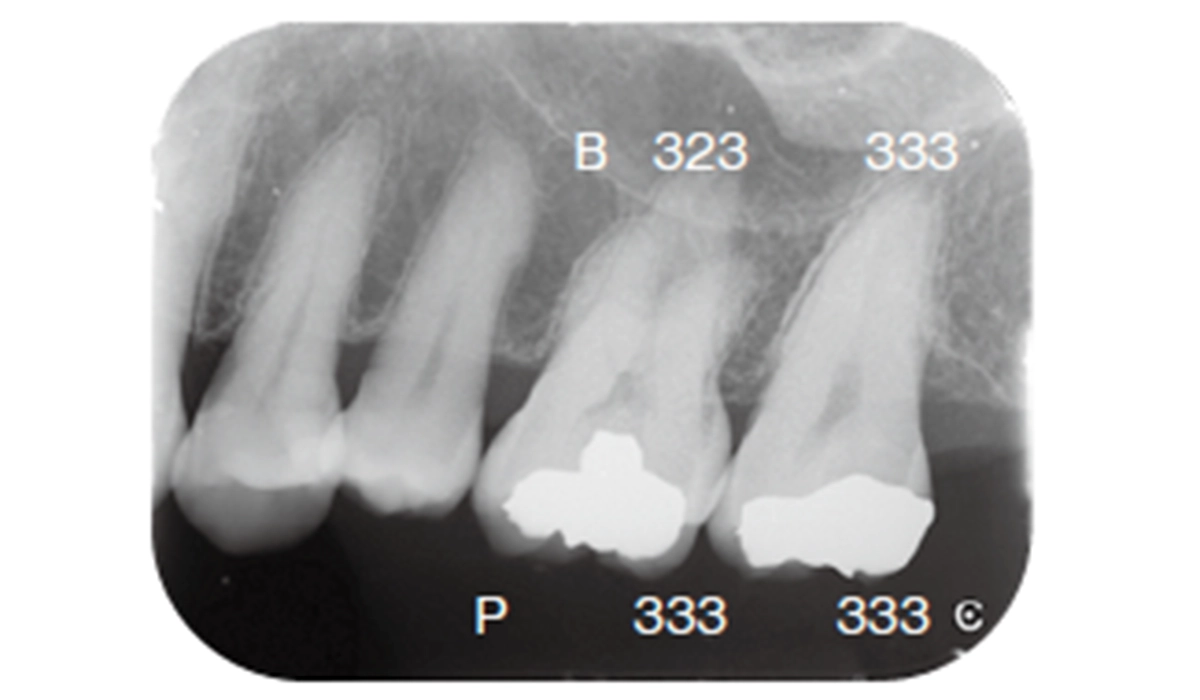

図4

術前の下顎のデンタルX線写真。深い歯周ポケットが、7および67に認められる。

治療方法

上顎前歯部に関しては、1に動揺があり、下顎運動時に咬合性外傷を受けていた。

補綴物を除去し、プロービングにて深い歯周ポケットが認められたため、Gingival SulcusAccess Flap Micro Surgery を行った。

また、歯周炎を起こしている各部位にスリーステップ秋山メソッドと、次世代のインスツルメントであるAkiyama’s マイクロミラー付き剝離子を応用して、歯肉溝内から歯根面へアプローチし、明視野、目視下で、一回で超低侵襲性に根面の無菌化、無毒化を狙った。施術後、各部位に置いて深い歯周ポケットは消失し、歯槽骨頂歯槽硬線が術前よりも明瞭になっており、歯周組織が改善傾向にあると考えている(図5〜14)。

図5

補綴物を除去し、1 近心のGingivalSulcus Access Flap Micro Surgery 時。

次世代のインスツルメントであるAkiyama’sマイクロミラー付き剝離子を応用して、歯肉溝内から歯根面へアプローチし、明視野、目視下で、一回で超低侵襲性に根面の無菌化、無毒化を行う

図6

1 近心のGingival Sulcus AccessFlap Micro Surgery 術直後

図7

7 頰側のGingival Sulcus AccessFlap Micro Surgery 術前、プロービング時

図8

7 頰側のGingival Sulcus AccessFlap Micro Surgery 時。次世代のインスツルメントであるAkiyama’s マイクロミラー付き剝離子を応用して、歯肉溝内から歯根面へアプローチし、明視野、目視下で、一回で超低侵襲性に根面の無菌化、無毒化を行う

図9

7 頰側のGingival Sulcus AccessFlap Micro Surgery 術直後

図10

術前(a)と術後4年3ヵ月(b)の正面観の比較

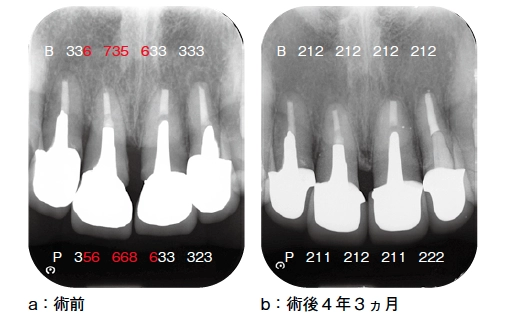

図11

術前と術後4 年3 ヵ月の上顎前歯のデンタルX線写真の比較

図12

術前

術後

術前と術後4年3ヵ月の側方面観の比較

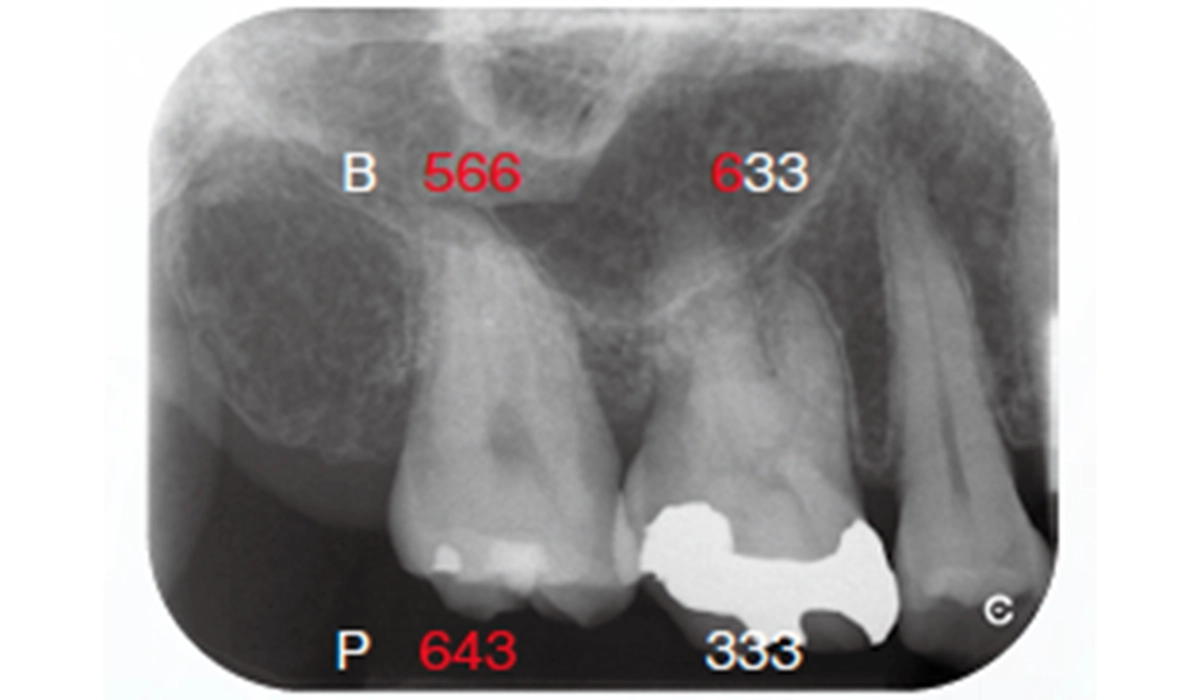

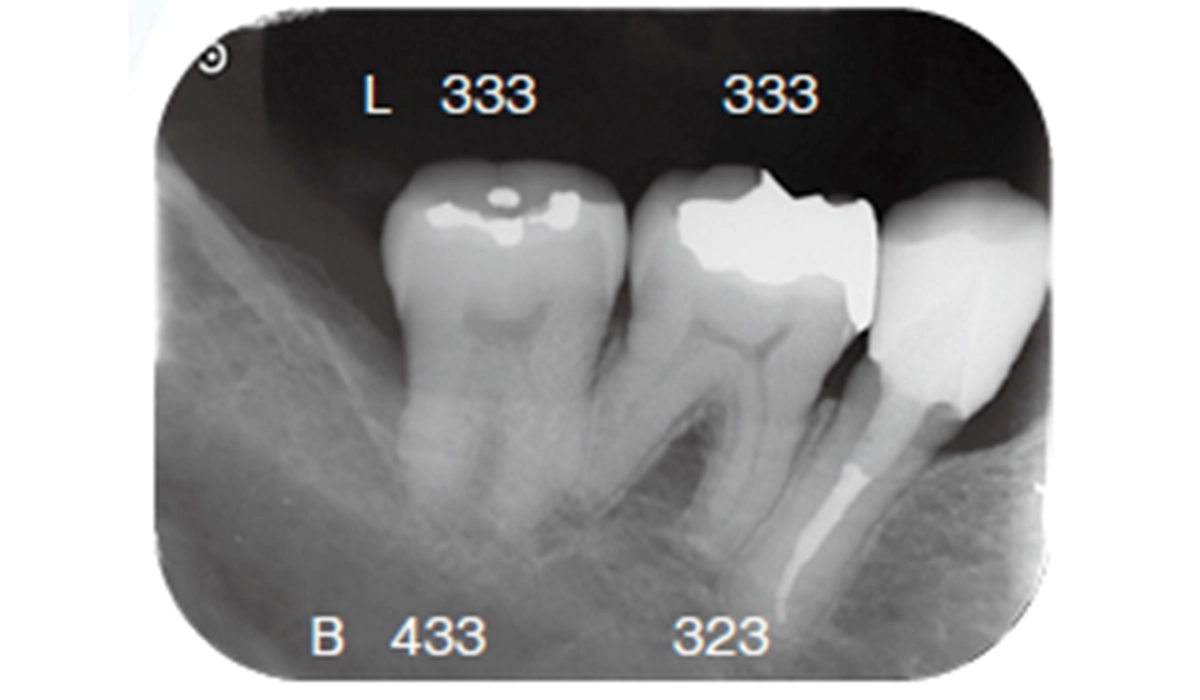

図13

7の術前

7の術後4年3ヵ月

7の術前

7の術後4年3ヵ月

術前と術後4年3ヵ月の7および7のデンタルX線写真の比較

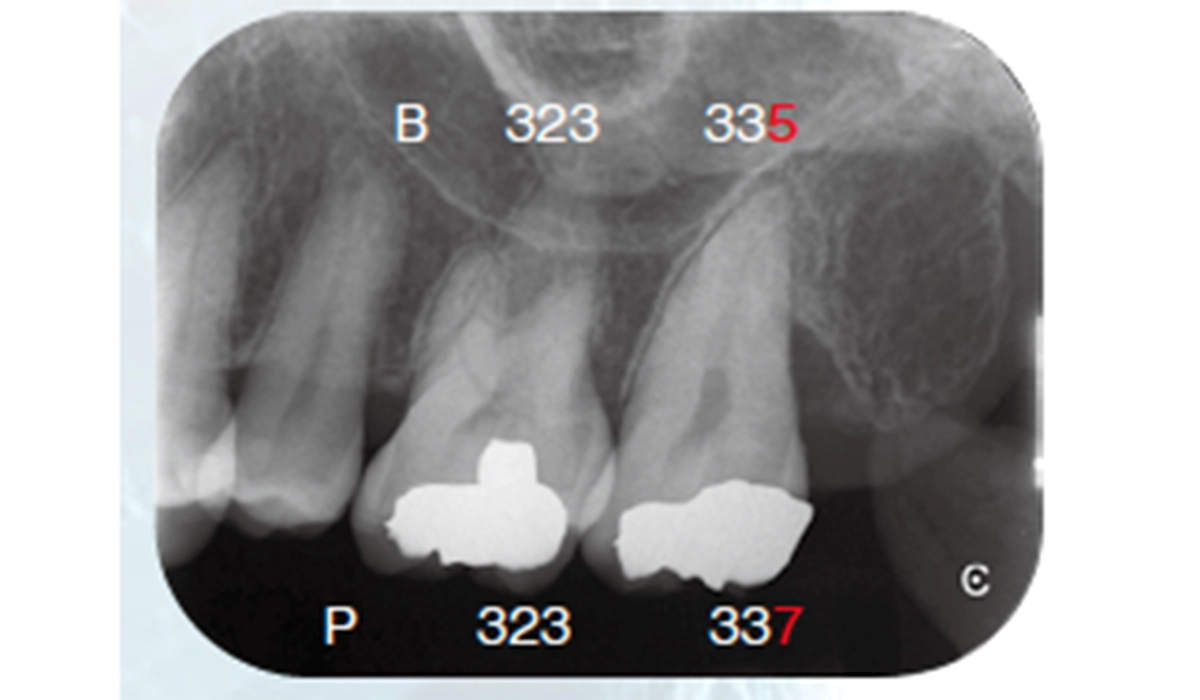

図14

7の術前

7の術後4年3ヵ月

7の術前

7の術後4年3ヵ月

術前と術後4年3ヵ月の7および7のデンタルX線写真の比較

まとめ

歯の喪失の2大原因は、う蝕と歯周病であるといわれて久しい。とくに歯周病は世界中で罹患者が多い疾患である。

その一因は、不十分な歯肉縁下歯根面のデブライトメントにあると考えている。従来の盲目的なSRPの術式だと、臨床経験が浅い筆者には的確なデブライトメントを行うことが困難である。

Gingival Sulcus Access Flap はスリーステップ秋山メソッドを用い、直接、歯根面を確認しながらデブライトメントを行うことができる画期的なテクニックだと感じている。

これらのテクニックの習得のために日々努力を積み重ね、患者の健康に貢献できる医療を実現できるように精進したい。